| |

Die

Zeit, in der es noch zwei deutsche Staaten gab, gerät immer weiter

in Vergessenheit. Hiermit rufe ich alle Wessis und Ossis auf, mir ihre

Erinnerungen zu schreiben. Dabei sollte der Alltag im Vordergrund stehen.

Bisherige

Beiträge:

Eigene

Erinnerungen an die DDR

Erinnerungen von Kati Lindemann

C. Franziska Richter: Diesseits der Mauer

Trabi in Ost-Berlin

1984

Eigene

Erinnerungen an die DDR:

Beim

jedem Besuch in Ost-Berlin mußten Westdeutsche 25 DM in 25 Ostmark

tauschen. Dadurch entstand ein gewisser Zwang, das Geld an dem Tag auch

auszugeben. Einmal kam ich auf den Gedanken, Tischtennisschläger

und -bälle zu kaufen. Das Kaufhaus "Zentrum" am Alexanderplatz

bot davon eine reiche Auswahl. Als ich ein Jahr darauf wiederkam, dachte

ich erneut daran, ein paar Bälle zu kaufen. Doch diesmal waren keinerlei

Tischtennis-Utensilien mehr zu sehen. Ich fragte nach und erhielt die

Auskunft: "Warum? Die hatten wir doch letztes Jahr!"

Dresden 1985 - Nationalpatriotismus aller Orten

1985

besuchte ich eine Freundin in Dresden. Sie hieß Maria und arbeitete

im VEB Anlagenbau Otto Buchwitz. Ob ich mal mitkommen wollte, fragte sie.

Sie hätte sowieso nichts zu tun. Ich hatte ein wenig Schiß,

aber interessant stellte ich es mir schon vor. Also ging ich mit. Ohne

Kamera. Sehr ungewöhnlich für mich, aber als Spion verhaftet

zu werden war damals nicht mein Lebensziel.

Durch

mehrere Ferienjobs, u. a. bei BOSCH in Stuttgart-Feuerbach, wußte

ich, wie eine Fabrik von innen aussieht. Aber dieser DDR-Betrieb war ziemlich

anders. Es hatte nicht den Anschein, als würde dort etwas produziert.

Halbfertige Teile standen herum und hatten schon Rost gefangen. Maria

führte mich in die "Entwicklungsabteilung" und zeigte mir

deren Computer. Im Westen war gerade der "Volkscomputer", der

Commodore VC 20, später der C64, in Mode gekommen. Was ich dort sah,

war groß und schwer und hatte nicht annähernd die Leistung.

Die Elektronenhirn mußte noch mit Hexcode gefüttert werden.

Man improvisierte viel. Neue Leiterplatten waren wohl nicht vorhanden,

aber man hatte noch eine Kiste mit Reststücken, damit werkelte man

herum. Die Arbeiter, die mangels Rohmaterialien wirklich nichts mehr zu

tun hatten, bastelten auf dem Werksgelände an ihren Trabis rum.

Während

des ganzen Besuchs war mir schon mulmig gewesen, doch dieses ungute Gefühl

steigerte sich zur blanken Angst, als Maria unerwarteterweise doch zu

irgendeinem Arbeitseinsatz gerufen wurde. Sie hatte mir vorher schon gesagt,

ich sollte so tun, als sei ich ein Lehrling aus einem Zweigbetrieb. Als

sie weg war, saß ich als Wessi also mit mir fremden Ossis im Forschungslabor

eines volkseigenen Betriebs und hatte nur ein einziges Ziel im Kopf: Möglichst

nicht aufzufallen, bis Maria wiederkäme. Es ging alles gut. Diese

Erfahrung zähle ich zu den größten Abenteuern in meinem

Leben.

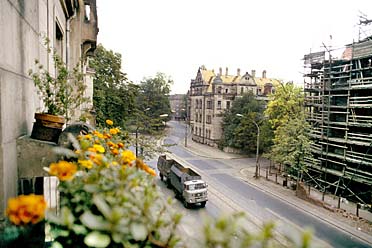

Dresden 1985:

Das hat mich damals total verblüfft:

Eine Hauptverkehrsstraße ohne ein einziges parkendes Auto!

Noch

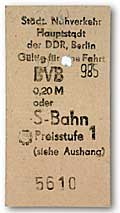

'ne Erinnerung: U-Bahn-Fahren in Ost-Berlin.

Die Fahrt kostete 20 Pf. Sehr sozial[istisch]! Besonders beeindruckend: Die Fahrscheine wurden aus Automaten gezogen,

in die man Geld einwerfen und aus denen man die Karten herauslassen konnte;

beide Möglichkeiten waren in dem Gerät jedoch technisch unabhängig

voneinander umgesetzt worden.

Besonders beeindruckend: Die Fahrscheine wurden aus Automaten gezogen,

in die man Geld einwerfen und aus denen man die Karten herauslassen konnte;

beide Möglichkeiten waren in dem Gerät jedoch technisch unabhängig

voneinander umgesetzt worden.

Das heißt: Fahrkarten bekam man soviele man wollte, unabhängig

davon, ob und wieviel Geld man eingeworfen hatte, und natürlich konnte

man auch Geld einwerfen, ohne eine Karte zu entnehmen. Es fanden aber

trotzdem stichprobenweise Fahrkartenkontrollen statt!

Kati

Lindemann, Frankfurt/Oder, Jahrgang 1978

"Wenn

es denn doch mal Negerküsse zu kaufen gab, was man entweder erfuhr,

wenn man zufällig in die Kaufhalle ging oder wenn man zielstrebig

ging, weil man gehört hatte, dass es mal wieder was besonderes gab,

dann musste man sich in jedem Fall beeilen. Die Negerküsse waren

rationiert, das hieß, dass man pro Käufer nur eine bestimmte

Anzahl kaufen durfte. Die gab es dann in braunen Papiertüten und

waren sehr lecker, aber auch viel kleiner, als die Dickmanns."

"Seit

meinem 5. Lebensjahr war ich beim Turnen. Die Sucher kamen schon in den

Kindergarten, um zierlich gebaute und sportliche Mädchen und Jungen

für den Leistungssport zu interessieren und langfristig auszubilden.

Ich kann mich noch erinnern, dass wir immer neidisch auf die Großen

waren, weil die "Brausepulver" bekamen und wir jüngeren

noch nicht. Außerdem durften die Älteren und Besseren eigene

Küren turnten, wir jedoch lange Zeit nur die "Einheitskür".

"Ich

kann mich noch erinnern, dass jemand aus meinem Ort uns für viel

Geld abfotografierte "BRAVO"-Bilder verkaufte. Das war für

viele die einzige Möglichkeit an Bildchen von ihren Stars zu gelangen."

"Während

unserer Jungpionierzeit wurden wir angehalten, Altstoffe zu sammeln. Wir

sind dazu immer mit Beuteln, die ganz Kleveren sogar mit Bollerwagen,

von Haus zu Haus gezogen, um nach alten Flaschen oder Zeitungen zu fragen.

Die haben wir dann entweder in der SERO-Annahmestelle abgegeben oder direkt,

im Wettkampf mit anderen Klassen, in der Schule gesammelt und dort dafür

Punkte bekommen. Am Ende eines Schuljahres war die Gesamtauswertung und

Klassenpreise für die besten Sammler."

(Geärgert hat uns immer, wenn Schüler aus Großfamilien

oder mit vieltrinkenden Eltern in diesem Wettstreit weit vorne lagen.)

"Jedes

Jahr zu Weihnachten und zum Geburtstag haben wir Westpakete von unseren

Verwandten geschickt bekommen. Deren Inhalt: Kaffee, Schokolade, Seidenstrumpfhosen,

Lux-Seife, abgetragene Sachen wie Samtpullover oder Jeans, Turnschuhe

mit Klettverschluss, Lebkuchen mit Füllung, Federhalter, Kakao, Barbies,

Mamba, Shampoo, Kaugummis und natürlich nicht zu vergessen: die Inhaltsliste."

"Eine

große Angst von vielen während der ersten Tage nach der Maueröffnung

war, dass es sehr wohl sein könnte, dass sie bald schon wieder geschlossen

wird. Das ist unter anderem auch eine Erklärung dafür, dass

so viele Menschen sehr schnell in den Westen sind, um mal zu gucken, wie

das da so ist."

"Plastiktüten,

wenn wir denn mal welche aus dem Westen bekamen, mussten oft umgedreht

getragen werden."

"Wenn

wir denn mal an Westgeld kamen, konnte es in 'Forumschecks' umgetauscht

werden. Mit diesen waren wir im Intershop und haben uns Matchbox, Tintenkiller,

Filzies, Ratzefummel und Schokolade gekauft."

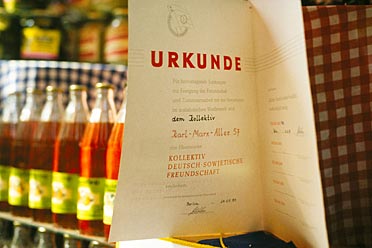

Auslage eines HO-Lebensmittelladens 1984.

Urkunde mit folgendem Text:

Für

hervorragende Leistungen

zur Festigung der Freundschaft

und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion

im sozialistischen Wettbewerb wird

dem Kollektiv

Karl-Marx-Allee 57

der Ehrenname

KOLLEKTIV

DEUTSCH-SOWJETISCHE

FREUNDSCHAFT

verliehen.

Ost-Berlin 1984: Wahlaufruf auf Litfaßsäule:

"Wählt die Kandidaten der Nationalen Front"

Ost-Berlin, Hackesches Viertel 1984

heute von Touristen überschwemmtes Szeneviertel

C.

Franziska Richter, Dresden, Jahrgang 1978

Anmerkung

der Autorin: Der folgende Text beruht nur auf meinen Erinnerungen, ich

erhebe keinen Anspruch darauf, ein perfektes Gedächtnis zu haben

und bitte, falsche Bezeichnungen oder Ähnliches zu entschuldigen.

Auch sind meine Erinnerungen nicht vollständig wiedergegeben –

es gibt noch vieles mehr, was sich aber in persönlichen Gesprächen

besser erzählen läßt.

Diesseits

der Mauer – mein Leben in der DDR

Ich wurde 1978 in Dresden geboren. Dresden, das in der DDR als „Tal

der Ahnungslosen“ bekannt war, weil wir durch die geographische Lage

– im Elbtal – kein „Westfernsehen“ empfangen konnten.

Dresden, das als „Elbflorenz“ bekannt ist, weil architektonische

Bauten es zu einer der schönsten Städte macht, die ich kenne.

Das war auch früher schon so. Dresden, das nach der Wende –

wenn auch langsam, so doch stetig – einen wirtschaftlichen, städtebaulichen

Aufschwung erfuhr.

Und vor 1990?

Mein Leben bestand aus Kinderkrippenbesuchen, dann ein paar Jahre Kindergarten

– wo nicht etwa Beschäftigungstherapie stattfand, sondern wir

unsere Kindheit genießen durften – mit jeder Menge Spielzeug,

einem eigenen Swimmingpool [der damals allerdings einfach „Schwimmbecken“

hieß] und wo wir nebenbei schon erste Lesekenntnisse auf spielerische

Art und Weise vermittelt bekamen. Dann, im Herbst 1985, wurde ich in die

36. POS [Polytechnische Oberschule] eingeschult, wo man normalerweise

blieb, bis man seinen 10-Klassen-Abschluß gemacht hatte. Danach

stand dann die EOS an [Erweiterte Oberschule], die Entsprechung des Abiturs

als Voraussetzung für ein Studium. Aber zuerst wurden wir „Jungpioniere“

- eine Organisation für Kinder von der ersten bis zur fünften

Klasse. Für uns Kinder weniger politisch – bei uns ging es darum,

sich am Nachmittag zu treffen, miteinander zu sprechen, zu spielen und

Kontakte zu anderen Pioniergruppen zu halten. Später schlossen wir

auch Kontakt zu einer sogenannten „Patenbrigade“ – eine

Gruppe von Menschen, die in einem Betrieb tätig waren und uns von

ihrem Arbeitsleben erzählten – ob dies nun Produktion oder Büroarbeit

war. Außerdem schloß ich mich dem sogenannten „Timurtrupp“

an – auch der Titel eines meiner liebsten Kinderbücher lautete

so: „Timur und sein Trupp“ Aufgabe in diesem Verein war es meist,

älteren Menschen zu helfen. Ich ging für eine alte Dame einkaufen

und wurde von ihr mit Zuckereiern belohnt, die ich zwar nicht mochte,

aber ihr zuliebe aß. Das ist für mich eine der stärksten

Erinnerungen: wir taten solche Dinge freiwillig, ohne zu murren. Und es

war schön, dass man das Gefühl bekam, wirklich helfen zu können.

In der fünften Klasse dann wurde ich zum „Thälmannpionier“

– nach der Wende erstaunte es mich, zu hören, dass Thälmann

– obwohl in Hamburg geboren – in den alten Bundesländern

recht unbekannt war.

Ein Jahr später kam schon die Wende und mit ihr das Ende der DDR.

Überwiegend habe ich wohl positive Erinnerungen, was zum einen natürlich

der Tatsache geschuldet ist, dass ich noch sehr jung war und Dinge wie

Parteipolitik, Meinungsfreiheit etc. für mich noch nicht wirklich

eine Rolle spielten. Zum anderen wuchs ich in einem eher linksorientierten,

intellektuellen Haus auf und die Freunde meiner Eltern waren genauso liberal

wie meine Eltern selbst. Es gab politische Diskussionen, wie es sie auch

heute noch gibt, nur dass früher sicher vorsichtiger argumentiert

wurde.

Ich erinnere mich allerdings, einmal eine Klassenleitertadel bekommen

zu haben, weil ich angeblich das Staatsoberhaupt der DDR Erich Honecker

beleidigte – ich sagte, als ich ein Foto mit ihm und einer violett

und weiß gepunkteten Krawatte sah: „Boah, der Schlips, ey,

aus’m Ex, ey!“ ('Exquisit' – ein exklusives Bekleidungsgeschäft

in der DDR). Ob dieser Tadel nun gerechtfertigt war...? Allen Vorurteilen

zum Trotz gab es jedoch in der DDR Restaurants, genügend Lebensmittel

für alle und auch „E.T.“ lief im Kino (wenn auch mit Verspätung).

Thema

Lebensmittel:

Der Joghurt bestand aus Wasser und Milchpulver, sowie Geschmacksstoffen.

Als ich das erste Mal „Danone“-Joghurt aß (Pfirsich mit

Fruchtstücken!), dachte ich, ich esse Früchtequark. Milch gab

es in Glasflaschen oder Plastiktüten, die in den Geschäften

in Kisten lagen und von denen ein paar immer undicht waren. Pfirsiche,

Orangen, Bananen gab es nur zu bestimmten Jahreszeiten und die Menge wurde

pro Familie limitiert, so dass sich die Familienmitglieder einzeln anstellten,

um Obst zu kaufen. An diesen Tagen gab es immer Riesenschlangen vor den

Obstgeschäften. Die Brötchen waren (Entschuldigung an alle Bäcker)

viiieel besser – sie bestanden nicht hauptsächlich aus Luft,

wie heutzutage, sondern aus (Überraschung!) Teig. Es gab nicht 180

verschiedene Sorten von jedem Lebensmittel, sondern nur zwei. Aber man

musste wenigstens nicht stundenlang Preise vergleichen. Es gab Cornflakes!

Die Tüte kostete 1 Mark – und ähnelte den heutigen Kellogg's-Flakes

– auf die mit dem Hammer geschlagen wurde ;).

Thema

Medien:

Es gab verschiedene Tageszeitungen, die unterschiedlich politisch gefärbt

waren. Es gab „Das Magazin“, eine Unterhaltungszeitschrift,

die sich mit gesellschaftspolitischen Themen, Literatur und erotischer

Fotografie beschäftigte (gibt es auch heute noch), den „Eulenspiegel“

– ein politisches Satiremagazin (Ah! Sieh’ einer an!), die Frösi

(„Fröhlich sein und Singen“) – eine Zeitung für

Kinder. Die „Bummi“ – eine Zeitung für kleine Kinder,

die sich mit einem gelben Teddybär beschäftigte, der „Bummi“

hieß. Es gab auch ein Comic, das „Die Abrafaxe“ hieß.

Und weitere Zeitschriften, die der Unterhaltung dienten, u. a. für

Mode. Es gab zwei Fernsehsender, die nur durch die Zahlen 1 und 2 auseinander

gehalten wurden. Mein Lieblingsradiosender war DT 64. Es gab jede Menge

Bücher, wenn auch nicht alle. Aber „1984“ von George Orwell

wurde auch in der DDR verkauft, wenn auch „unter der Ladentheke“.

Thema

Politik:

Entgegen der landläufigen Meinung gab es fünf Parteien: CDU,

DBD, LDPD, NDPD, SED. Am ersten Mai gab es Maidemonstrationen, der Tag

des Arbeiters wurde gefeiert. Symbol war eine

rote Nelke am Knopfloch. Es gab jede Menge Kombinate, Vereinigungen und

politische bzw. nichtpolitische Feiertage, z. B.:

| 1.

März |

Tag

der Nationalen Volksarmee (NVA) |

| 24.

April |

Internationaler

Tag der Jugend und Studenten gegen Kolonialisierung und für friedliche

Koexistenz |

| 10.

Mai |

Tag

des freien Buches |

| 12.

Juni |

Tag

des Lehrers |

Ansonsten:

Im täglichen Leben wurde viel improvisiert und getauscht oder selber

hergestellt. Das MfS (Ministerium für Staatssicherheit) wußte

Dinge über uns, die mich erschreckten, als ich einen Blick in die

Akte meines Vaters warf, der mehrmals erfolglos angeworben wurde, um als

IM [Informeller Mitarbeiter] zu arbeiten und dem entgehen konnte, indem

er sagte, er könne „seinen Mund nicht halten“. Wir machten

Urlaub an der Ostsee, in Polen oder der (damaligen) CSFR. Den Taumel,

den ich in der Nacht vom 11. November 1989 empfand, werde ich nie vergessen,

auch wenn ich damals nicht alles verstanden habe, was um mich herum passierte.

Nun ist alles

anders. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn

es die Wende nicht gegeben hätte. Und bin dankbar dafür, dass

es Gorbatschow gab. Und bin froh, dass alles so kam, wie es passiert ist

und das ich zwei politische Systeme erleben konnte. Und wenn ich eines

gelernt habe, dann ist es, dass es ideale Staatsformen nur auf dem Papier

gibt.

C. Franziska

Richter, Juli 2002

[cfr@happyplastic.de, www.happyplastic.de]

|

|